農業にまつわるちょっと意外なエピソードや豆知識をクイズ形式で出題!

子どもも大人も楽しみながら農業について学びましょう♪

それじゃあ始めるよ~!

Q1.ミニトマトが広まったのは?

日本でミニトマトが栽培されるきっかけになったのは、日本の農業関係者が欧米のある場所でミニトマトが提供されるシーンを見たからだという説があります。

それは次のうちどの場所でしょう?

ヒント:食材が傷むと困る場所は?

答えを見る

正解は②の飛行機の中

飛行機という閉ざされた空間では食材の保管が重要になります。

普通のトマトだと皮が薄くカットも必要なので、ぶつかったり傷んだりして漏れた水分がほかの食材をダメにするリスクがありました。

その点、皮が厚くカット不要なミニトマトは機内食にピッタリだったようです。

Q2.ナスとナスビの違いって?

「ナスビ」と「ナス」の2通りの呼び名がありますが、歴史的には「ナスビ」より「ナス」のほうが後から登場する呼び名です。

では、なぜ「ナス」という呼び名が登場したでしょう?

①3文字より2文字のほうが言いやすいから

②たくさん売るための商人の作戦

③「那須」と言う地域で栽培されたから

ヒント:当時のナスは高級品だったよ!

答えを見る

正解は②の商人の作戦

江戸時代までナスは関西を中心に「ナスビ」として栽培されていましたが、「ナスビ」が大好きな徳川家康の命によって関東でも「ナスビ」を作るようになりました。

しかし、関東ではナスビは生産量も少なく値段も高価だったので、庶民にはなかなか売れませんでした。

そこで、江戸の商人たちが「ナス=成す」と掛けて縁起の良い野菜として売り出し、そこから「ナス」という名前で庶民に広がったそうです。

Q3.ニンジンの奇抜な売り方?

日本でも近年見かけるようになったベビーキャロットですが、2010年にアメリカである奇抜な販売方法が登場し話題になりました。

その奇抜な販売方法とは以下のうちどれでしょう?

ヒント:野菜=健康とは真逆のイメージだよ!

答えを見る

正解は①のポテチ風パッケージ

アメリカの食品会社のキャンペーンとして実施され、売上は前年比から10%も増加しました。

当時のキャッチコピーは「ジャンクフードのように食べよう!」だったそうです。

なお、同キャンペーンでは、高校にベビーキャロットの自販機も設置したとか。ドキドキ・ワクワクするような販売方法で面白いですよね!

参考までに実際のパッケージ写真を載せておきます。

Q4.インカの○○?

ジャガイモの品種のひとつである「インカのめざめ」は、アンデス地方の小粒種を北海道の気候に合うように改良した品種です。

実はこの「インカのめざめ」をさらに改良した品種があるのですが、その名前は以下のうちどれでしょう?

ヒント:目覚めると見えるものは?

答えを見る

正解は③のインカのひとみ

北海道農業研究センターにおいて、インカのめざめの自然交雑実生から選抜育成され、2009年に品種登録されたのが「インカのひとみ」です。

味や食感はインカのめざめと似ていて、甘みがあってフライ・サラダ・コロッケなどに向いた品種です。

インカのめざめと比べて収量が良いのがポイント!

Q5.農産物でバブル崩壊?

実は世界最初の経済バブルとその崩壊は、16世紀のオランダのある農産物によってもたらされました。

では、そのきっかけとなった農産物とは以下のうちどれでしょう?

ヒント:大富豪の家にありそうなものだよ!

答えを見る

正解は①のチューリップ

16世紀の中頃、オランダに入ってきたチューリップはその珍しさと美しさで富裕層に大人気となり、その球根を法外な値段で購入するようになります。

やがてその熱は中産階級にまで広がり、価格がどんどん吊り上がるとともに、栽培農家に対して来年の球根を先物取引する者まで出てきました。

土地や家屋を担保に入れてまで球根を購入する庶民も登場する中、最終的にバブルはあっけなく弾けてしまいました。 これが世界最初のバブル 「チューリップ・バブル」です!

Q6.キュウリにガクブル?

今では庶民の野菜となったキュウリですが、江戸時代には武士のあいだで恐れ多いものとされていました。

それはキュウリがあるものに似ていたからです。何に似ていると考えられていたでしょう?

ヒント:キュウリを輪切りにすると?

答えを見る

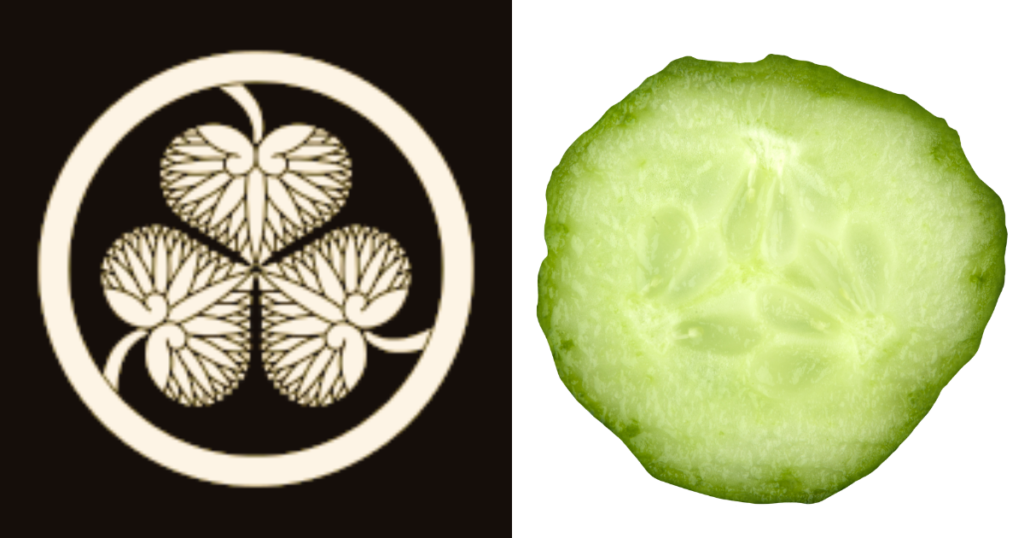

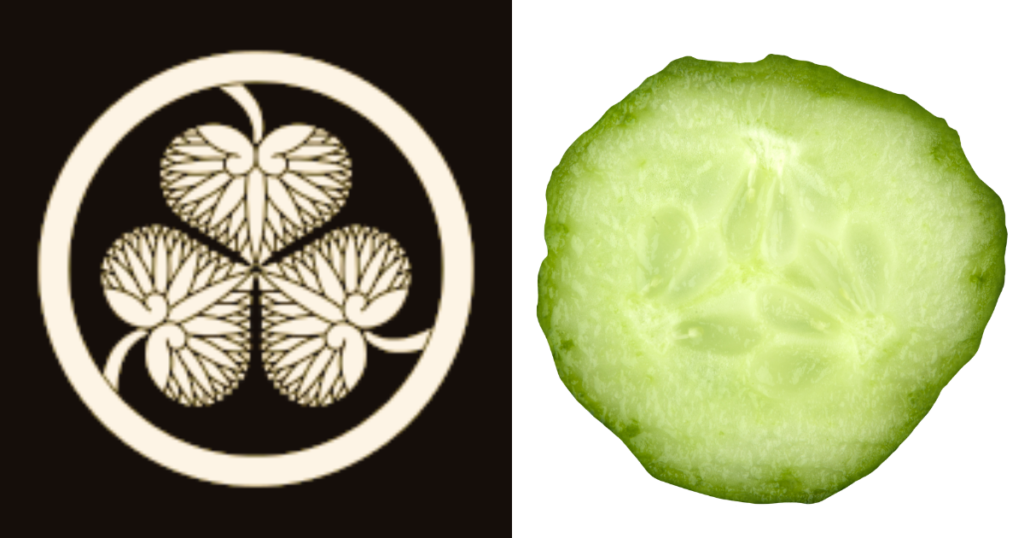

正解は②の将軍家の家紋

キュウリの輪切りをよく見ると、徳川家の三つ葉葵の家紋に似ています。

そのため、江戸時代の武士たちは恐れ多いとしてキュウリを食べなかったそうです。

Q7.とんかつ感動物語?

今ではとんかつなどの揚げ物の付け合わせとして定番になったキャベツの千切り。

では、キャベツの千切りが誕生したきっかけと言われるのは次のうちどれでしょう?

ヒント:もともとは温野菜が付け合わせだったよ!

答えを見る

正解は②の料理人の不足

明治時代後半、東京・銀座の「煉瓦亭」が現在のとんかつの元となるポークカツレツを作った当時、生野菜を食べる習慣がなく、付け合わせは温野菜でした。

しかし、明治後半の日露戦争で付け合わせ担当の若いコックが徴兵されてしまいます。

そこで苦肉の策として、茹でるよりも手間のかからない千切りキャベツを提供したところ、お客の反応が良かったそうです。

Q8.ローマ人の愛した野菜?

古代ローマでは戦時中の兵糧として、陣営の周りに野菜を植えていました。

では、植えられていた野菜は次のうちどれでしょう?

ヒント:ロメイン○○という品種があるよ!

答えを見る

正解は③のレタス

サラダの発祥とも言われるイタリアにおいて、古代ローマの時代から生で食べられるレタスは人気でした。

「ローマ人のレタス」を意味するロメインレタスという品種があることからも、その人気ぶりがうかがえます。

ちなみに当時のレタスは滋養強壮の薬草として重宝されていたので、まさに兵士にはもってこいのお野菜でした。

Q9.ブロッコリーvsカリフラワー!?

日本では1980年代になってブロッコリーの生産量がカリフラワーを逆転しました!

では、その要因のひとつとなった家庭でのある変化は次のうちどれでしょう?

ヒント:両者の貯蔵方法の違いを考えよう!

答えを見る

正解は②の冷蔵庫の多機能化

ブロッコリーとカリフラワーの違いのひとつが貯蔵方法です。常温でも見た目が変わらないカリフラワーに対し、ブロッコリーは低温保存しないと変色してしまいます。

そのため、低温貯蔵の技術が未熟な時代にはカリフラワーの需要が多かったのですが、80年代に入り野菜室などを備えた多機能冷蔵庫が登場すると状況は一変!

生食での栄養価でカリフラワーを圧倒していたブロッコリーは、健康志向もあいまってあっという間にカリフラワーの生産量を逆転しました。

Q10.ポッキーとプリッツと○○!?

11月11日は「ポッキー&プリッツの日」として有名ですが、あるお野菜の記念日でもあります!

では、次のうちどのお野菜の記念日でしょう?

ヒント:お野菜の形をよく見てみよう!

答えを見る

正解は①のもやしの日

11月11日は数字の1が4つ並ぶ日ですが、もやしが真っすぐ伸びている様子に見えることから「もやしの日」として記念日が制定されました。

制定したのは、もやし生産者協会という団体です。

ちなみに、日本記念日協会というところにお金を払って申請すれば誰でも記念日を制定できます。農家も皆さまも独自に記念日を制定してみてはいかがでしょうか?

Q11.赤いピーマンの秘密!?

普段よく目にするピーマンは緑色ですが、実は未熟な状態で収穫したものを販売しています!

では、完熟したピーマンがあまり売られていない理由として、ふさわしくないものは次のうちどれでしょうか?

ヒント:熟するとどんな状態になるかな?

答えを見る

正解は①のおいしくない

ふさわしくないものを選ぶので、つまり完熟したピーマンはおいしいということです!

完熟した赤いピーマンは甘みが強く、緑ピーマンの青臭さが苦手な子どもにもおすすめです♪

しかし、熟した状態まで育てるのに手間がかかること、また未熟な状態と比べて傷みやすいので、市場流通にはあまり向いていません…

家庭菜園をされている方はぜひ完熟した赤いピーマンを育てて食べてみてください!

Q12.ダイコンのどこを食べる!?

冬の食卓には欠かせないダイコンですが、実は部位によって辛味や甘みが異なります!

では、ダイコンの部位の中で最も辛味が強いのは、次のうちどこの部分でしょうか?

ヒント:なぜ辛味が必要なのかな?

答えを見る

正解は③の先端部分

ダイコンは成長する過程で根を伸ばすので、虫に食べられないよう先端のほうが辛味が強くなっています!

なので、お漬物や辛味の効いた大根おろしには先端部分を使うのがおすすめ♪

一方、上部の首の部分には甘みがあるので、サラダや甘い大根おろしに使うと良いでしょう!真ん中部分は万能なのでどんな料理にも使えますよ~

同じ野菜でも部位によって味や調理方法が変わっておもしろいですよね!

Q13.漬けられるのは誰どすえ~!?

漬物の本場である京都には「柴漬」、「すぐき漬け」、「千枚漬け」と呼ばれる三大漬物があります!

では、「千枚漬け」に使用されるお野菜は次のうちどれでしょうか?

ヒント:使うのは聖護院○○だよ~!

答えを見る

正解は①のカブ

千枚漬けは聖護院かぶらを塩漬けにした漬物で、薄く切ったカブを樽に千枚以上入れて漬け込んだことからこの名が付きました!

千枚漬けは江戸時代に御所の料理人であった大藤藤三郎が考案したもので、他の漬物と異なり、長期保存よりも繊細さや美しさにこだわった漬け物です♪

ちなみに、藤三郎は後に漬物屋へと転身して大変な評判を得たそうですよ~

最後までご覧いただきありがとうございました!